Wenn die Branche sich selbst feiert

Es gibt diese Preise auf der Welt, da würde man keine Sekunde zögern, sie anzunehmen. Der Nobelpreis gehört dazu, der Pulitzer-Preis mit Sicherheit auch und selbst den Oscar würden wahrscheinlich nur wenige Menschen verschmähen, wenn sie ihn denn erhalten sollten. Und dann gab es den Echo. Deutschlands wichtigster Musikpreis wurde er gerne genannt und jeder Musiker mit Rang und Namen in unserem Land hat ihn irgendwann schon in Händen gehalten.

Was dabei gerne unter den Tisch gekehrt wurde: Der Echo war ein Preis, der auf Quantität beruhte und nicht auf Qualität. Es gab keine große Jury, die sich ausgiebige Gedanken über die musikalische Qualität eines Interpreten oder einer Interpretin machte. Im Gegenteil: Wer die meisten Alben verkaufte, kriegte eine Goldstatue in die Hand gedrückt. Wozu es in den einzelnen Kategorien dann noch Nominierte gab? Keine Ahnung. Du bist nominiert, die größten Verkaufszahlen gehabt zu haben. Klingt unsinnig, war es auch. Aber die Leute haben es geschluckt. Weil sie keine Ahnung hatten. Weil die Branche zusammenhielt und wenn man als Musikjournalist das nächste große Interview haben wollte, durfte man im Grunde alles tun – nur bloß nicht den Echo kritisieren.

Wie das mit schlechten Ideen aber meist so ist: Irgendwann überholen sie sich selbst. Die Leute ließen sich nämlich nicht vorschreiben, welche Platten sie zu kaufen hatten und so standen in den ominösen Nominierungslisten dann auch irgendwann fragwürdige Bands wie Freiwild und ähnliche Konsorten, deren Namen ich hier gar nicht aufschreiben will. Da machten dann die Ärzte nicht mehr mit und die Toten Hosen und als dann auch noch die Rapper anfingen, sich gegenseitig zu dissen und homophoben Parolen um sich zu werfen, war der Echo relativ schnell mausetot. 2019 war das.

Doch es war natürlich auch klar, dass die Musikbranche dies nicht lange auf sich sitzen ließ. Noch im selben Jahr versuchte der Axel-Springer-Verlag und der deutsche Ableger des Musikmagazins Rolling Stone mit dem International Music Award eine Alternative zu schaffen. Das Ding blieb derart unbeachtet, dass die Verleihung im November 2019 ein Einzelfall blieb. Ein Versuch, der die Branche zusätzlich verunsichert hat.

Wie verunsichert man hinter den Kulissen der deutschen Musikbranche inzwischen ist, zeigt die Tatsache, dass es nun vier Jahre gedauert hat, ehe man einen vorsichtigen, neuen Versuch startet – und zwar unter Ausschluss jeder Öffentlichkeit. Keine Journalisten, kein Publikum, nur geladene Gäste.

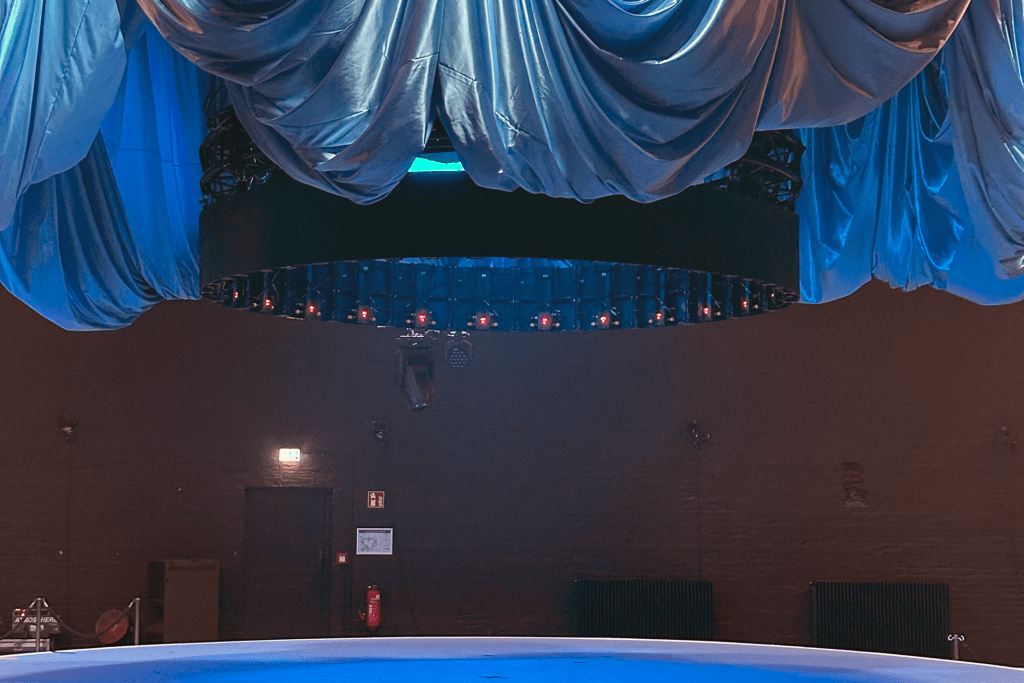

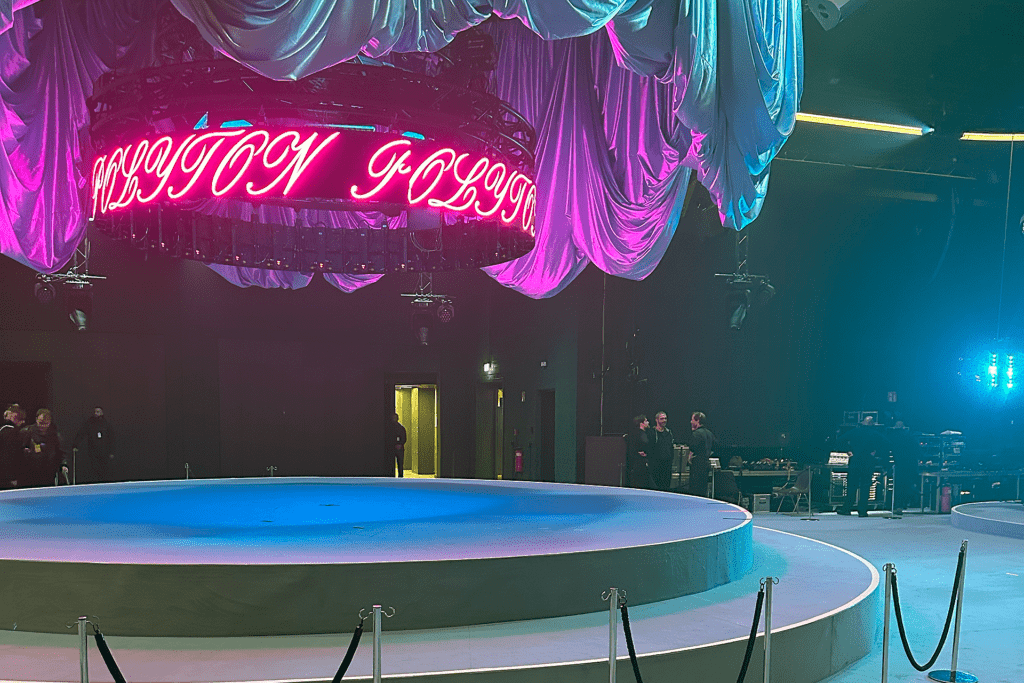

Polyton heißt der Preis nun und laut Ankündigung sollte nun alles anders werden. Neue Wege will man beschreiten, die Popmusik wieder mehr als Teil der Jugendkultur sehen und nicht nur renommierten Stargästen eine Bühne bieten. Und so mietet man sich im Süden von Berlin gleich ein ganzes Areal und stellt im Konzertsaal – oh Gott, wie innovativ – eine runde Bühne auf. Und nein, die Künstler sollten ihre Lieder nicht etwa selbst vortragen. Das machte die Jugendkultur, die mit ihren ganz eigenen Interpretationen einen ganz neuen Blick auf das kreative Werk öffnet.

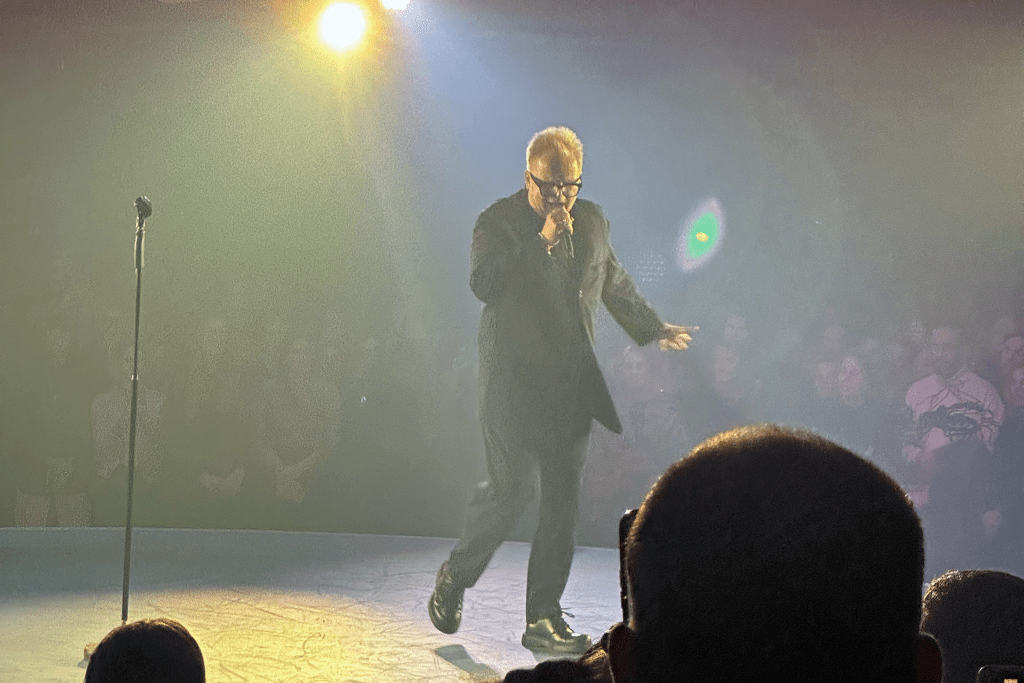

So zumindest die graue Theorie. Was folgte war so ziemlich die schlechteste Show, die ich je gesehen habe. Das fing an, dass der Ton oft nicht zu verstehen war und hörte leider nicht damit auf, dass so mancher Künstler auf der Rundbühne ganz einfach im Dunkeln stand, weil er vielleicht ein klein wenig anders tanzte, wie es die auf den Boden geklebten Lichtpunkte vorschrieben. Die meisten Auftritte schienen fast ungeprobt, so seltsam uninspiriert kamen sie rüber. Die Stimmung stoppte spätestens am Bühnenrand. Das Publikum, das eigentlich geladen war, die ganze Sache zu feiern, wusste nicht so recht, wie es aus der Nummer wieder raus kommen sollte.

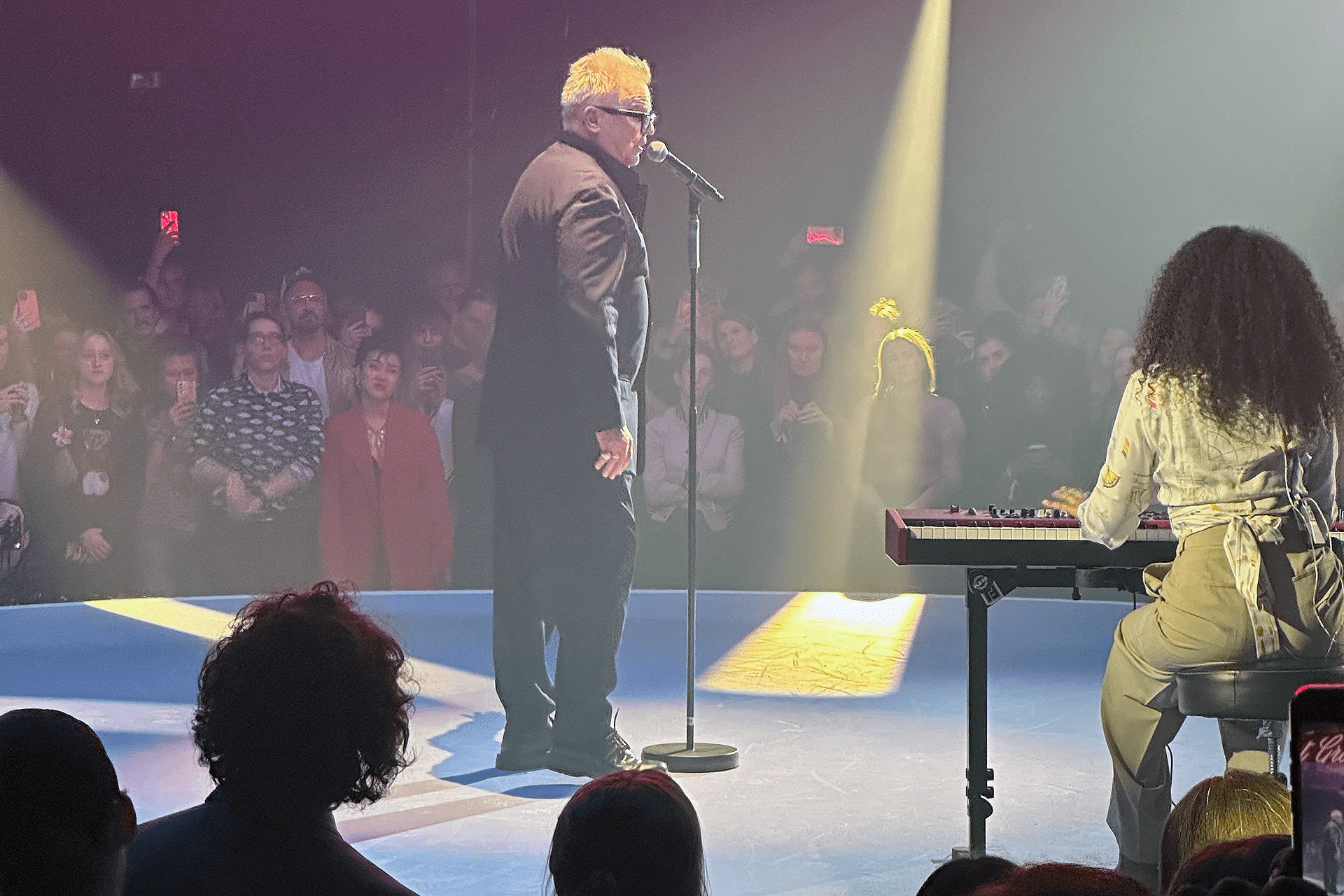

Einzig Herbert Grönemeyer durfte seine beiden Songs selbst singen. Und was soll man sagen: Der Mann ist echter Vollprofi und weiß, wie man auch in schlechtem Ambiente glänzt. Der Wahl-Berliner hat geliefert und den ganzen dahergelaufenen Sternchen und Newcomern gezeigt, wo der Hammer hängt.

Wer am Ende welchen Preis bekommen hat? Tut mir leid, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Denn innovativ, wie man sein wollte, gab es nicht etwa eine Moderatorin oder einen Moderator, der die Preisgewinner verlas und auf die Bühne bat. Nein, die Nominierten liefen eiligst auf einem Schriftlaufband um die Bühne und als Zuschauer wusste man oft gar nicht: Soll ich da oben nun lesen oder mir die Show auf der Bühne ansehen? Und wenn man dann eine Sekunde zu lang nach unten geschaut hatte, konnte es eben auch sein, dass der Gewinner des Preises oben bereits über das Schriftband gelaufen war. Wer’s nicht gesehen hat: Pech gehabt.

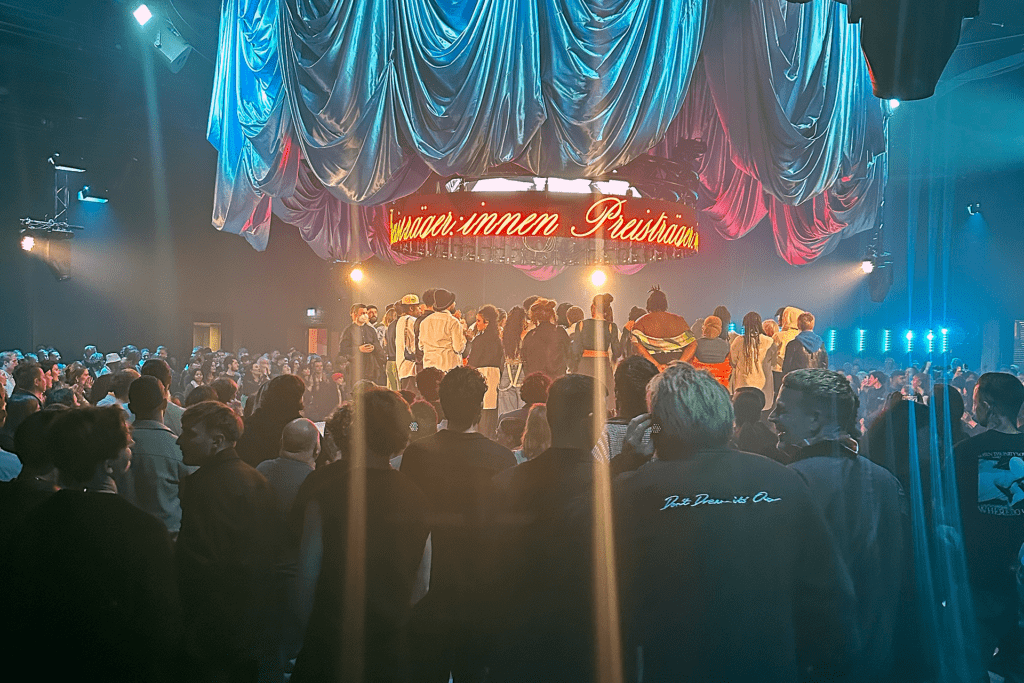

Am Ende der Show durften die Preisgewinner dann alle auf die Bühne. Und jetzt hatten sie ihren Preis auch plötzlich in der Hand. Nur an die Namen konnte man sich irgendwie schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erinnern.

Als Fazit des Abends könnte man sagen: Wenn die Musikbranche an diesem Abend auch nur eine einzige Sache richtig gemacht hat, dann war dies die Entscheidung, die Öffentlichkeit von diesem Event fernzuhalten. Und wenn sie noch etwas richtig machen will, deckt sie ganz schnell den Mantel der Verschwiegenheit über den Polyton und denkt vielleicht noch ein paar Jahre darüber nach, wie man das mit einer Preisverleihung nun angehen könne. Ich hätte da so eine Idee: Wieso setzt man nicht einfach mal auf Qualität?